Le disuguaglianze salariali italiane

Dopo trent’anni dall’introduzione dell’attuale modello contrattuale, possiamo affermare che mentre i contratti nazionali hanno garantito andamenti omogenei dei salari a livello settoriale e territoriale, la stessa contrattazione nazionale, quella territoriale e aziendale non hanno centrato l’obiettivo di un incremento del potere d’acquisto reale, innescando o esacerbando meccanismi che hanno favorito l’insorgere di disuguaglianze all’interno del mondo del lavoro tra appartenenti alla medesima categoria: in base all’anzianità di servizio o alla dimensione dell’azienda in cui si lavora.

La principale discriminante la rintracciamo nella differenza salariale tra lavoratori di aziende con oltre 250 dipendenti e delle piccole aziende che ne impiegano fino a nove. Un lavoratore di una piccola azienda rispetto a quello di una grande azienda percepisce, in media, circa il 25% in meno. La differenza avrebbe potuto essere ancora più ampia in assenza di Ccnl settoriali. In effetti, sebbene la discussione sui livelli di copertura dei contratti collettivi nazionali sia accesa, possiamo assumere che coprano circa l’80% di tutti i lavoratori dipendenti. Tuttavia, questa è la cifra per la copertura complessiva a livello di settore industriale. La maggiore discriminante in materia di relazione tra salari e dimensione d’azienda è collegata alla copertura offerta dagli accordi di secondo livello. Secondo Banca d’Italia, solo il 20% delle imprese con più di venti dipendenti e poco meno della metà dei dipendenti usufruiscono di contrattazione di questo tipo.

La seconda frattura salariale del nostro paese è collegata alle differenze generazionali. Secondo i nostri calcoli su dati Istat, la differenza di retribuzione a parità di lavoro tra un over-50 ed un under-30 raggiunge il 17% a favore del primo. Va sottolineato in ogni caso che questa tendenza non è presente soltanto nel nostro paese, ma è generalizzabile alla maggior parte degli altri paesi europei.

Inoltre, le diseguaglianze di genere aggravano ulteriormente la situazione: le donne percepiscono oltre il 7% in meno rispetto ai colleghi uomini a parità di ore lavorate. La problematica è emersa in tutta la sua forza al termine della prima ondata della pandemia da Covid-19, rendendo evidente il collegamento esistente tra maggiore precarietà femminile, collocazione della forza lavoro al femminile nei segmenti peggio retribuiti del mercato del lavoro e con salari più bassi. È necessario però sottolineare che, mentre la differenza nella retribuzione oraria sfiora il 14% per i lavoratori over-50, essa raggiunge a malapena l’1,2% per quelli under-30, un segnale estremamente positivo che fa ben sperare per la risoluzione definitiva di questa tematica, ammesso che siano garantiti percorsi di carriera ad entrambi i generi. E che quindi non sia il mancato avanzamento di carriera la discriminante che genera disuguaglianze, su questo il presidio sindacale e la contrattazione possono fare molto.

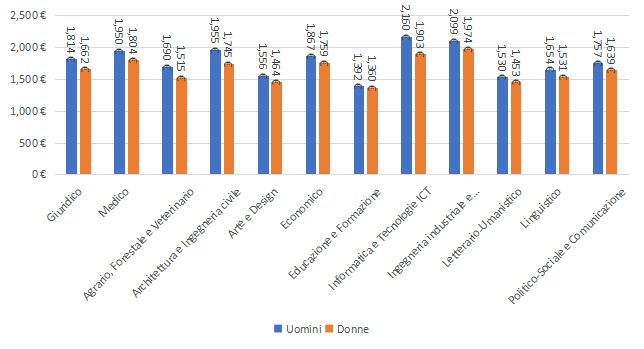

Nel nostro paese le disuguaglianze salariali di genere traggono linfa anche dalla collocazione delle donne sul mercato del lavoro. Secondo uno studio della Commissione europea, l’Italia è uno dei paesi dell’Unione dove è più alta la collocazione femminile nei segmenti più bassi e meno remunerativi del mercato del lavoro. E anche quando si svolge un percorso lavorativo post-laurea, permane una differenza in termini di salario notevole (Grafico 1).

I bassi salari italiani

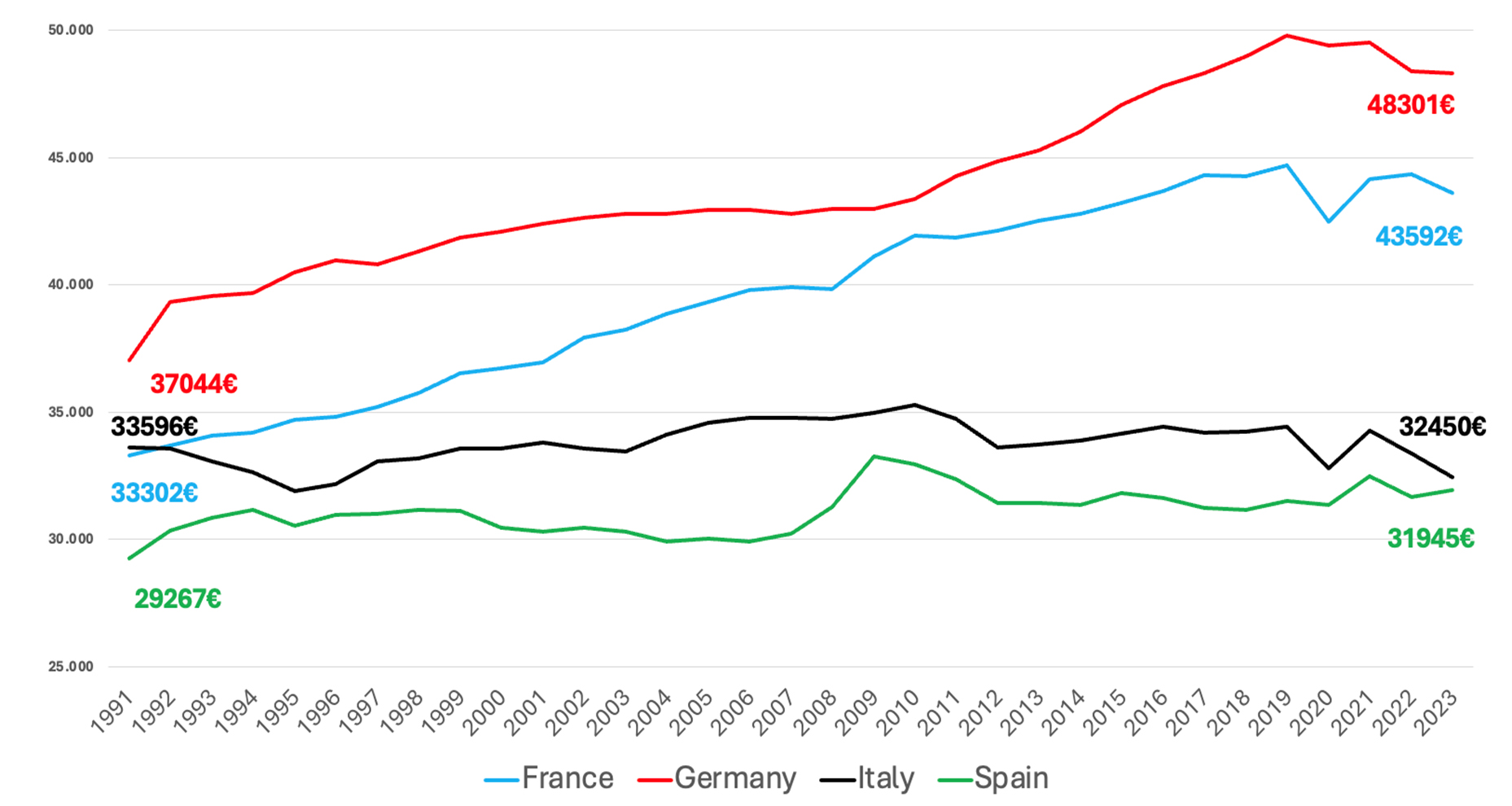

Se guardiamo oltre la pandemia, secondo i dati dell’Ocse, nel 2023 il salario medio lordo annuale in Italia ammontava a 32.450 euro (Grafico 2), circa 11mila euro in meno rispetto alla Francia e oltre 15mila euro in meno rispetto alla Germania.

Questa disparità tra i salari italiani e quelli della Germania e della Francia, già preoccupante di per sé, si aggrava ulteriormente se consideriamo la tendenza nel lungo periodo. Negli ultimi trent’anni i salari italiani sono rimasti quasi invariati: tra il 1991 e il 2023 sono addirittura diminuiti di circa mille euro, con significative e crescenti disuguaglianze, come abbiamo visto sopra, tra le diverse categorie di lavoratori in base al genere, l’età, l’area geografica e la dimensione dell’impresa in cui si lavora.

Nel medesimo periodo, in Germania i salari sono aumentati di oltre 10mila euro, così come in Francia. Al di sotto dell’Italia si trova la Spagna, che pur non riuscendo a tenere il passo delle principali economie europee, a differenza del nostro paese, ha registrato un incremento di oltre duemila euro.

Infine, stando ai dati della Commissione europea, nettizzato il salario annuale medio e a parità di potere d’acquisto, il differenziale con la Germania è di quasi 14mila euro all’anno per una figura full-time. Ciò implica che un lavoratore tedesco percepisce quasi 1.200 euro netti in più al mese rispetto ad un lavoratore italiano a parità di ore lavorate. Anche rispetto alla Francia, il bilancio rimane increscioso, con quasi 8mila euro di differenza annuali, oltre 650 euro al mese. Come per il caso dello stipendio lordo, la Spagna condivide con noi il primato di maglia nera tra le principali economie del vecchio continente, in entrambi i paesi lo stipendio netto è inferiore alla media europea di quasi 4mila euro, con i due paesi che si attestano intorno ai 24mila euro, rispetto ai 28mila dell’Unione.

Va evidenziato però che le politiche che hanno favorito i salari spagnoli determinano che, mentre permane tra l’Italia e la Spagna una differenza in termini di salari lordi, il netto si equivale. A dimostrazione che la politica, tra le altre responsabilità, ha anche quella di scegliere verso chi orientare il carico fiscale.

In Italia lavoro e pensioni sono gravati da una tassazione che penalizza il salario, è tempo di invertire l’ordine delle priorità.